Tutte amano Frida. Tanto più amava la vita tanto più questa era bastarda con lei, ha avuto la forza di dipingere la fragilità e la spudoratezza di mostrare il dolore, ha dato voce alla femminilità. Tutte amano Frida.

Forse la mostra non mette in luce tutti gli aspetti della sua arte e della sua personalità, ma è comunque di grande interesse, se non altro perché le opere di Diego Rivera, principe consorte, hanno uguale spazio. Ma, un po' perché Frida è più glamour, un po' perché Rivera dà il meglio di sé nei murales, la Kahlo rimane la regina dell'esposizione.

Un po' troppo didascaliche forse le sezioni della mostra. I pezzi forti di Kahlo sono nella sala intitolata Amore e morte: Diego nei miei pensieri, splendido autoritratto che racchiude tutto quello che ti aspetti da lei: la messicanità, l'escamotage naif, l'amore per Diego, le lacrime e il barocco di una Virgen laica, e L'amoroso abbraccio dell'universo, la terra, io, Diego e il signor Xòlotl, in cui Frida richiama la cosmica protezione su di sé e su coloro che ama.

|

Frida Kahlo, Autoritratto con treccia, 1941, olio su masonite,

Collezione di Jacques & Natasha Gelman,Città del Messico, Messico

Immagine presa da www.fridakahlo.org |

Nella sala dedicata al Surrealismo veniamo accolti dal video con i pochi frammenti rimasti di un

progetto di Lola Alvarez Bravo in cui Kahlo avrebbe dovuto apparire come attrice. Ci viene mostrata una Frida bellissima, ma il giudizio è quello che ho per tutti i film surrealisti che

non siano

Un chen andalou: insopportabile.

Il resto della sala presenta alcuni disegni di Kahlo dal sapore surrealista come il bozzetto per il Ritratto di Luther Burbank, i cadaveri squisiti eseguiti con Lucienne Bloch e alcuni autoritratti, fra cui quello con treccia è il più particolare. Nella stessa sala anche disegni di Rivera di verdure e piante antropomorfe e Mandragola, due versioni di una fanciulla bianco-vestita con teschio in grembo.

Non so quanto abbia senso intitolare una sala Surrealismo: disegni molto più surrealisti, come quelli di Frida raffiguranti inquietanti, caotiche case con elementi antropomorfi, fanno bella mostra di sé in altre sale. Forse ha comunque più senso che chiamarne una Solitudine e nature morte, visto che è presente una sola natura morta. La solitudine invece è ben rappresentata da opere di diversi periodi: Autoritratto con cane itzcuintli del 1938 e l'Autoritratto con scimmie del 1943, in entrambi la presenza degli animaletti domestici di Frida, invece che attenuare, accentua quel senso di desolazione che ti spezza il cuore. Toccante l'Autoritratto con il ritratto di Diego sul petto e Maria tra le sopracciglia, la pennellata pastosa con spessi strati di colore per una delle ultime opere di Frida, dipinta sotto l'effetto degli antidolorifici.

Sebbene, come detto, la vera arte di Rivera si manifesti nei grandi murales, la mostra è riuscita a dare un'idea della sua opera in maniera più globale di quanto fatto con la Kahlo.

Sono presenti opere del periodo giovanile con alcuni quadri che vanno dal 1906 al 1919, molti dei quali sono di un cubismo così poco memorabile da essere quasi imbarazzante. C'è speranza per tutti, insomma.

Più interessanti i

disegni dei viaggi a Venezia e Ravenna, con tanto di appunti sulla composizione delle opere d'arte che Diego ammirava; bello vedere l'occhio e il cervello del pittore in azione davanti ai maestri del passato.

La sala 5 è l'apoteosi di Rivera, con bozzetti e bozzettoni per i murales del 1926 circa e bellissimi quadri nei dintorni del '43, come il sottilmente inquietante Girasoli.

Per quanto mi riguarda il quadro più bello è America preispanica, creato per essere la copertina di Canto General di Pablo Neruda, è quasi un mural in piccolo formato, dallo stesso fascino del Mosè della Kahlo (purtroppo non in mostra), che ben rappresenta la bellezza della natura selvaggia e l'eroicità quotidiana dei popoli precolombiani attraverso le madri che lavorano la materia prima, i semi-nudi architetti di Machu Pichu e Chicen Itza e i loro operai, ma anche i terribili sacrifici umani.

Un video grande quando la parete mostra alcuni murales di Diego, da Detroit al Messico passando per San Francisco, tanto per non perdere di mira la monumentalità delle opere finite. Poche musse, questa è roba che va vista dal vero, non solo per gli ovvi motivi, ma perchè tutto intorno a te dovresti avere il Nuovo Mondo, spiace molto non uscire da lì e trovarsi in Messico.

C'è anche una sala dedicata a Rivera ritrattista. Ovvero ricche signore vestite di abiti tradizionali, la pochezza delle quali fa tristezza a decenni di distanza, nonostante la maestria di Diego. I quadri migliori della sala in realtà sono di Kahlo: il ritratto di Diego e quello di Marucha Lavin, contornata da foglie verdi brillanti e farfalle, e le cui decorazioni dell'abito hanno il tipico effetto "pixelato" del punto croce. Adoro queste innocenze di Frida. Interessante il confronto dello stesso soggetto dipinto da entrambi, ovvero i ritratti di Natasha Gelman, splendido quello di lei, meno riuscito quello di lui, con le calle bianche sullo sfondo (tanto per cambiare) e una composizione generale più appropriata a Tamara de Lempicka.

Non solo di quadri e disegni si occupa l'esposizione, c'è anche una sala dedicata alle fotografie che ritraggono i Nostri, quasi un album di famiglia. Ma questa è una famiglia di gran classe, perché i fotografi si chiamano

Nickolas Muray o

Lola e Manuel Alvarez Bravo e l'unico video presente è un filmato muto in cui Trotsky legge qualcosa ad alta voce a Frida e Diego. Forse le foto più interessanti sono quelle fatte da

Guillermo Kahlo, il padre di Frida che di mestiere faceva appunto il fotografo; alcune si trovano in tutti i libri, altre sono meno note.

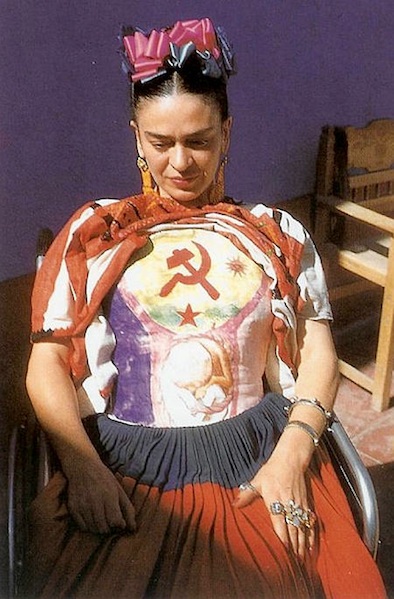

La mostra finisce con una piccola esposizione degli abiti di Kahlo nella meravigliosa Cappella del Doge. Commovente il busto dove Frida aveva dipinto la falce e martello e un feto.

Da mal di denti il video di Yasumasa Morimura, artista che ha dedicato una sua performance alla Kahlo e ai suoi abiti. Filosoficamente ne penso tutto il bene possibile, in pratica ha messo a dura prova la mia infinita pazienza e farò finta che il problema sia solo la mancata comprensione del giapponese.

Menzione d'onore al bookshop, che, ispirandosi al Messico, è il più colorato nella storia dei bookshop.